・慢性的なオピオイド投与は内分泌障害、特に性腺機能低下症、副腎皮質機能低下症、骨量減少・骨折のリスクとなる。

・オピオイド誘発性内分泌障害は見逃されている可能性が高いので、オピオイド長期使用患者への情報提供や医療従事者への啓発が必要。

・オピオイド誘発性内分泌障害に関するデータは不足しており、量・種類・投与経路・投与期間に応じた発生率、診断基準、マネジメントの確立が今後求められる。

はじめに

難治性腹痛に対してオピオイド長期使用患者において、早朝のテストステロン低値・コルチゾール低値・ACTH低値を認めたので、オピオイドによる影響を疑いました。オピオイド誘発性内分泌障害に関して文献で勉強しました。

オピオイド誘発性内分泌障害は、患者さんからの症状の報告不足や医療従事者の認識不足により、未診断例が多いと推測されます。

オピオイドが内分泌系に作用するメカニズム

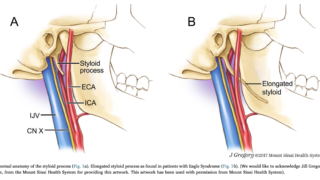

オピオイドは、体内の「オピオイド受容体(μ、κ、δ)」に結合することで、その効果を発揮します。これらの受容体は脳や脊髄、消化管だけでなく、視床下部や下垂体といった内分泌系にも存在している。

オピオイドがこれらの部位の受容体に結合することで、視床下部-下垂体-各標的臓器軸に抑制的な影響を与え、内分泌障害を引き起こす。

オピオイドは様々な内分泌系に影響を与えるが、特に注意すべきは性腺機能低下症と副腎皮質機能低下症の2つである。

1. 性腺機能低下症(Hypogonadism)

性腺機能低下症は、オピオイドによる内分泌障害として最もよく知られています。

機序

オピオイドは、視床下部からの性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)のパルス状分泌を抑制し、結果として下垂体からの黄体形成ホルモン(LH)や卵胞刺激ホルモン(FSH)の分泌が減少し、性ホルモン(テストステロンやエストラジオール)の産生も低下する。オピオイドは視床下部からのドーパミン分泌も抑制し、その結果生じうるプロラクチン(PRL)の上昇もこの抑制に寄与する可能性がある。

発生率

長期オピオイド使用者(特に男性)で非常に高い割合で見られる。慢性非悪性疼痛患者でのメタアナリシスでは、男性の63%に性腺機能低下症が報告されている。女性でも、月経不順や無月経が23〜81%で報告されている。

オピオイドの種類や用量によって発生率が異なり、高用量の長期作用型オピオイド(例:フェンタニル、メサドン、オキシコドン)でよりリスクが高い傾向がある。部分アゴニストであるブプレノルフィンは比較的影響が少ないとされている。

臨床症状

男性: 勃起不全、性欲低下、筋量減少、不妊、骨量減少、抑うつなど。

女性: 月経不順、無月経、性欲低下、不妊、骨量減少、抑うつなど。

これらの症状は、オピオイド使用による疼痛管理の悪化や痛覚過敏にもつながる可能性が指摘されています。

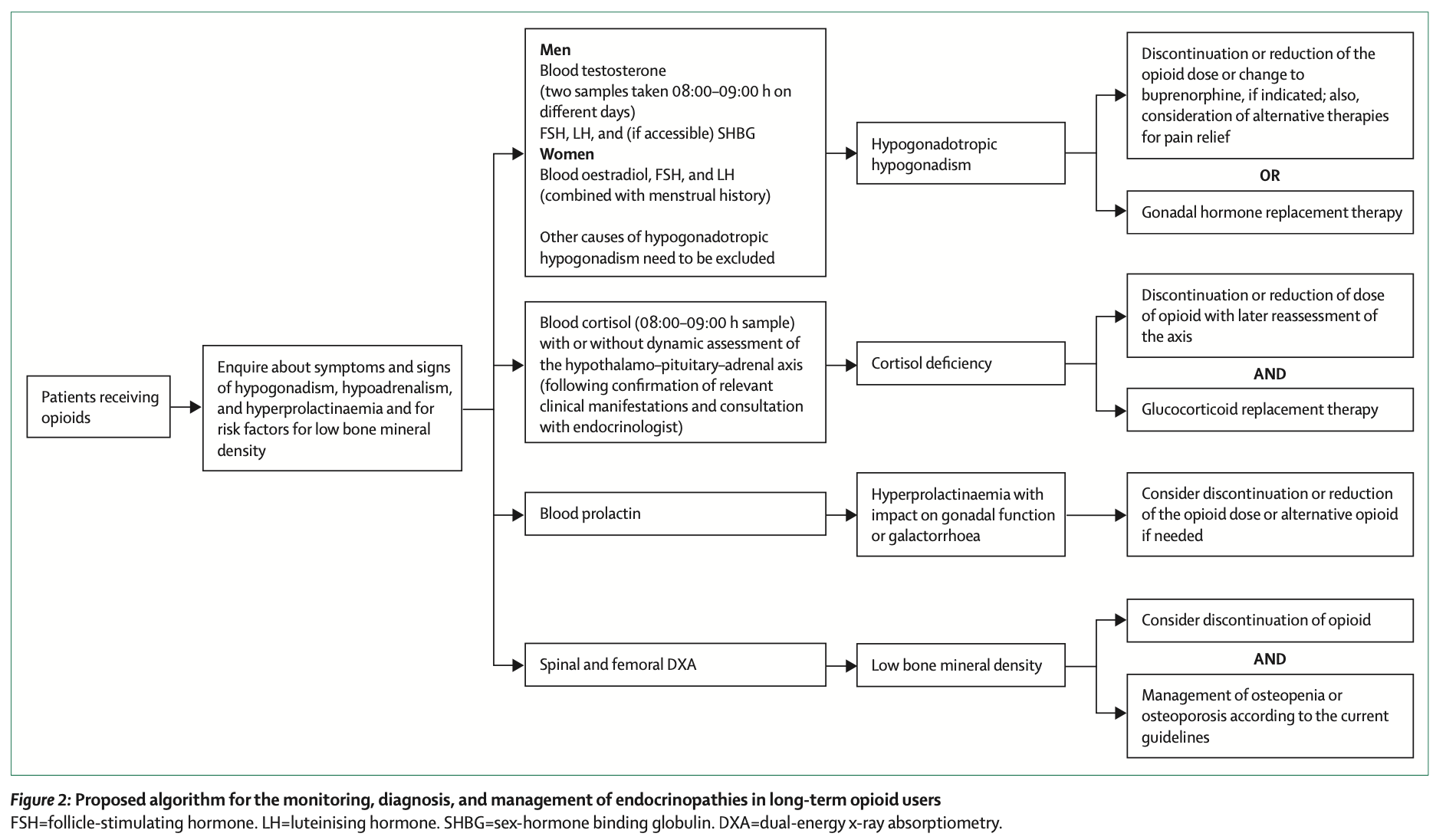

診断とマネジメント

長期間(3ヶ月以上)オピオイドを使用している患者には、性腺機能低下症のリスクについて説明し、症状の報告を促すべきである。性腺機能低下症が疑われる場合は、午前中の血清テストステロン値(男性)やエストラジオール、FSH、LH(女性)を測定する。

治療の第一選択肢は、オピオイドの中止または減量です。性腺機能低下の改善が見込めるが、そのタイムコースに関してはまだあまりわかっていない。ブプレノルフィンへの変更も一つの手である。これらが不可能な場合は、性腺機能低下症に対する補充療法が必要となる。オピオイド誘発性性腺機能低下症に対する補充療法のデータは小規模で男性のみである。男性にホルモン補充療法を行った研究では総じて性腺機能の改善、脂肪量の減少、除脂肪体重の増加が認められた。

2. 副腎皮質機能低下症(Adrenal Insufficiency)

機序

オピオイドは視床下部や下垂体でコルチコトロピン放出ホルモン(CRH)や抗利尿ホルモン(ADH)の分泌を阻害し、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の放出を減少させる。短期使用でも長期使用でもこの抑制作用は見られる。

発生率

長期オピオイド使用者での正確な有病率はまだ不明確ですが、脊髄腔内オピオイド使用者で15〜33%、経口モルヒネ使用者で50%の低コルチゾール血症が報告されている。

様々な癌、非癌性疼痛の患者、HPA系の評価法を含む5つの研究のメタアナリシスにおいて、二次性副腎不全の頻度は15%(95%CI, 6-28%)であった。

発症にはオピオイドの用量依存性が示唆されており、高用量のオピオイド(モルヒネ等量換算MMEで1日60mg以上)を使用している患者で多く見られますが、低用量でも発生する可能性があります(MME20mg/日での発症報告もある)。オピオイドの血中濃度はCYP2D6の多型によって代謝がヒトによって異なるので、その影響も考慮する必要がある。

診断とマネジメント

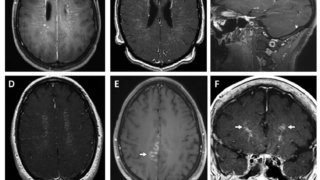

長期間(3ヶ月以上)オピオイドを使用している患者で副腎皮質機能不全の臨床症状がある患者さんには、検査を行うべきである。

早朝のコルチゾール・ACTH、DHEA-Sの測定をして、低値であれば負荷試験を考慮する。

治療はオピオイドの減量・中止が第一選択である。オピオイド減量後のコルチゾール・ACTHの正常化は早く、日〜週の単位で起こるとされる。7例のオピオイド誘発性副腎皮質機能低下症の患者でオピオイドを漸減中止したところ、6例はグルココルチコイド補充療法も中止できたと報告されている。

3. 骨粗鬆症・骨折

オピオイドの長期使用は、骨密度の低下や骨折リスクの増加に関連している。

機序

- 直接的な影響: オピオイドは骨芽細胞の活動を抑制したり、破骨細胞に影響を与え骨リモデリングが障害され、骨量減少を起こす。

- 性腺機能低下症: オピオイドによる性ホルモンの低下が骨量減少を起こす。

- 転倒リスクの増加: オピオイドの鎮静作用や集中力低下といった中枢神経系への影響により、転倒リスクが高まり、結果として骨折が増加する。

診断とマネジメント

長期オピオイド使用者、特に性腺機能低下症を伴う患者では、骨密度検査(DXA法)を行うことが推奨される。

オピオイドの中止や減量、性ホルモン補充療法が骨密度改善に寄与する可能性がある。

骨粗鬆症が確認された場合は、既存の骨粗鬆症ガイドラインに従って治療を行う。

4. 高プロラクチン血症

機序

視床下部からのドーパミン分泌を抑制して、高プロラクチン血症を起こしうる。

発生率

346例、6つの研究のシステマティックレビューでは発生率が様々とされている。

20-40%に高プロラクチン血症を認めたという報告や、差がないという報告がある。

診断とマネジメント

性腺機能低下症や乳汁漏出などを認めた場合はプロラクチン値を測定する。

マネジメントとしては、オピオイドの中止・減量を行う。

5. その他(成長ホルモン、甲状腺、抗利尿ホルモン)

これらのホルモンに対するオピオイドの影響については、研究結果が一貫していないか、データが不足しているため、現時点では明確な臨床的推奨を行うことはできない。

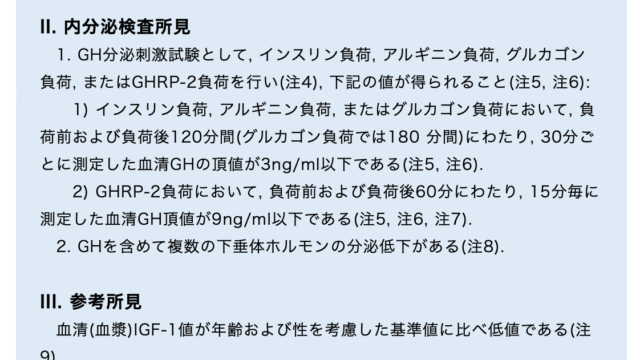

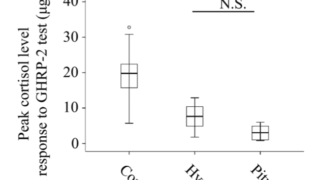

成長ホルモン

オピオイド単回投与は用量依存性にGH刺激作用がある。この急性効果はGHRHを介していると考えられている。オピオイドの慢性効果に関しては議論があり、成長ホルモン分泌不全症を起こしたという報告もあるが、差がないという報告もある。

甲状腺

オピオイドの急性投与はボランティアの血中TSH濃度を上昇させた。オピオイド長期使用患者におけるTRH刺激試験に対するTSHの反応は過剰、低下、無反応まで様々。TSHの基礎値も低値、不変、増加と様々。T4/T3も様々である。よってオピオイド長期使用患者において甲状腺機能の評価は基本的に不要である。

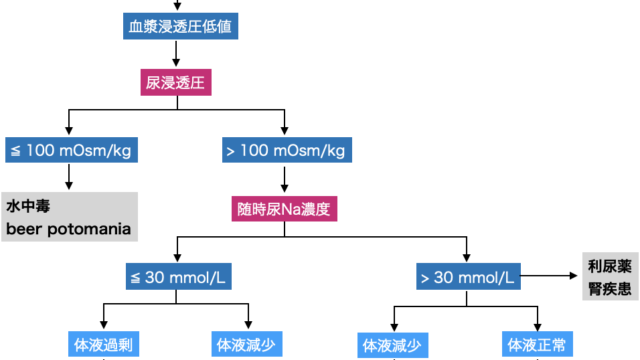

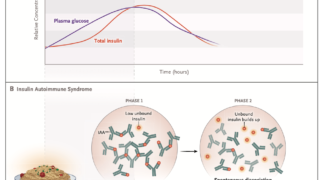

抗利尿ホルモン

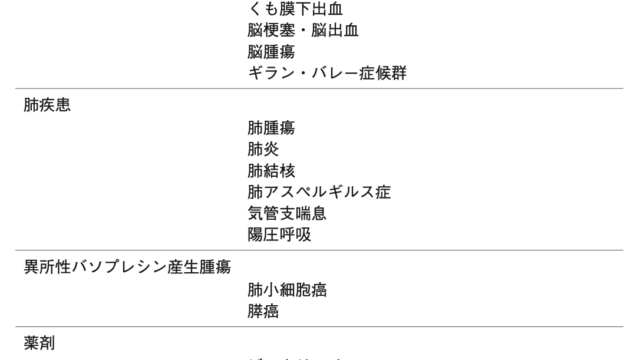

オピオイドはAVP分泌を刺激してSIADHの原因になるという報告がある。

低ナトリウム血症の報告が多いのは弱オピオイドであるトラマドールである。コデインと比較してトラマドールは2倍低ナトリウム血症による入院が多いというUKの報告あり。

高齢者におけるトラマドールの使用はSIADHのリスクに注意が必要である。

一方で、オピオイドはAVP分泌を抑制するという意見も存在する。メトエンケファリンの長期間作用アナログであるDAMMEという物質はAVP分泌を抑制し水利尿を起こすことが確認されている。

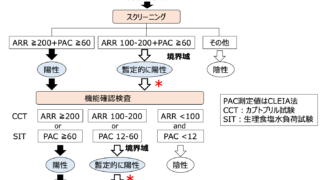

アルゴリズム

・慢性的なオピオイド投与は内分泌障害、特に性腺機能低下症、副腎皮質機能低下症、骨量減少・骨折のリスクとなる。

・オピオイド誘発性内分泌障害は見逃されている可能性が高いので、オピオイド長期使用患者への情報提供や医療従事者への啓発が必要。

・オピオイド誘発性内分泌障害に関するデータは不足しており、量・種類・投与経路・投与期間に応じた発生率、診断基準、マネジメントの確立が今後求められる。

〈参考文献〉

Exogenous Opioids and the Human Endocrine System: An Endocrine Society Scientific Statement, Endocrine Reviews, Volume 45, Issue 6, December 2024, Pages 773–794.

Opioid-induced endocrinopathies. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020 Jan;8(1):68-80.